Progetto 16/SSL/2017

Progetto approvato con D.D.R. n. 139 del 20/08/2018 e pubblicato nel BURVE n. 95 del 06/10/2017

La pesca in laguna di Venezia è stata completamente stravolta a metà degli anni ’90 dalla venericoltura, che ha dominato i mercati mondiali con circa 40.000 t di prodotto ogni anno, mettendo in secondo piano i mestieri tradizionali che da secoli hanno caratterizzato e reso famose nel mondo le marinerie lagunari.

Attualmente è sempre più difficile trovare operatori specializzati nella pesca con reti fisse, tramagli, chebe da go’, ecc. ed il mestiere del molecante, colui che produce moleche, sta divenendo specialità sempre più rara ed a carico dei più anziani.

In laguna Nord i pescatori con tresse munite di bertovelli, meglio noti con il nome di seragianti, sono rimasti poco più di una trentina e con un’età media complessiva superiore a 50 anni. Il loro mestiere è faticoso, non conosce le festività, necessita di un lunghissimo periodo di apprendistato per assimilare conoscenze, tecniche e trucchi per poter operare al meglio, e per tutti questi motivi non si presenta come attraente verso i giovani pescatori, che invece, preferiscono mestieri meno gravosi dal punto di vista fisico e delle ore di lavoro, e magari anche maggiormente remunerativi.

Con il passare degli anni, quindi, i seragianti si sono ridotti di numero e sono “invecchiati”, ma l’importanza e le tradizioni contenute da questo mestiere rimangono inalterate e necessitano di essere recuperate e conservate nel futuro.

La Cooperativa San Marco pescatori di Burano, che associa tutti i seragianti del bacino settentrionale della laguna di Venezia ed una parte di quelli operanti nel bacino centrale, ha sviluppato delle idee per promuovere, tutelare ed innovare la pesca artigianale-tradizionale nelle acque della laguna di Venezia. La stessa Cooperativa, che ha già iniziato un innovativo processo gestionale per la risorsa Tapes philippinarum (vongola verace filippina) con altre entità locali, è decisa a cercare nuove soluzioni, anche con l’introduzione di aspetti innovativi, per rilanciare e riportare ad un livello idoneo di competitività sui mercati locali, nazionali ed esteri la pesca tradizionale.

Lo step iniziale è stato colto attraverso lo sviluppo del presente progetto che tratta la risorsa principale per i seragianti, ossia i granchi, che trovano un’importante posizione commerciale sia come mazenette (femmine con uova), che come moleche (granchi soffici, venduti nel momento in cui hanno appena cambiato il loro esoscheletro).

Il focus primario ha come protagonista la moleca, ossia il granchio verde in fase di post-muta, quando è ancora molle. Questi granchi particolari sono noti in laguna di Venezia sin dal ‘500 con il commediografo Andrea Calmo da Treporti, ma nel 1792 l’Abate Olivi, nel test Zoologia Adriatica, riporta precise indicazioni tecniche su biologia dei granchi, utilizzo e commercio. Oggi il sistema di produzione delle moleche è rimasto lo stesso che descriveva l’Olivi, con gli unici cambiamenti che hanno interessato i materiali utilizzati nelle reti e nei vieri (i contenitori utilizzati per l’ultima fase) e la meccanicizzazione con l’utilizzo del motore a benzina per gli spostamenti.

In questo contesto si inseriscono alcune sperimentazioni per migliorare, attualizzare e rigenerare il mestiere del molecante, nuovi percorsi formativi per i giovani pescatori, una promozione gastronomica innovativa e una valutazione dell’efficienza del sistema di produzione delle moleche.

Gli obiettivi del progetto 16/SSL/2017 gestito dalla Cooperativa San Marco pescatori di Burano sono

elementi innovativi nel sistema dell’allevamento dei granchi.

percorsi formativi ai giovani pescatori per promuovere la pesca artigianale.

il granchio nella gastronomia locale.

l’efficienza della produzione delle moleche.

Le fasi progettuali sviluppate sono

Elaborazione progettuale, analisi dello stato di fatto e coordinamento delle attività.

Sperimentazione dell’allevamento dei granchi in vieri in plastica o legno/plastica.

Percorso formativo per giovani pescatori.

Il granchio nella gastronomia locale.

Monitoraggio dettagliato sulla risorsa moleche, seguendo alcuni operatori dalla fase di raccolta al conferimento ai punti vendita, annotando la percentuale di granchi venduti rispetto ai quantitativi raccolti.

Tutte le attività previste nel progetto saranno effettuate negli ambiti lagunari adiacenti alle isole della laguna Nord di Burano, Torcello e Mazzorbo, dove opera la maggior parte dei seragianti affiliati alla Cooperativa San Marco pescatori di Burano.

In questo progetto si tratta il granchio verde estuarino conosciuto sotto due denominazioni scientifiche: Carcinus mediterraneus e Carcinus aestuarii.

Carcinus mediterraneus (Czerniavsky, 1884), Carcinus aestuarii (Nardo, 1847)

Malacostraca

Decapoda

Portunidae

Granchio verde

Granso, gransio, mazanetta, mazenetta, masanetta, masenetta, moleca, moeca

Il granchio è un crostaceo decapode del sottordine dei brachiuri con un carapace (scudo) vagamente esagonale, liscio, solido, di colore tendenzialmente verde olivastro dorsalmente e giallo crema sul ventre e provvisto nella zona antero-laterale di cinque robusti denti.

E’ una specie eurialina ed euriterma: tollera, infatti, ampie variazioni di salinità e temperatura ed è così rinvenibile sia in acque marine che salmastre, in particolare nelle zone litoranee ad acque basse e nelle lagune.

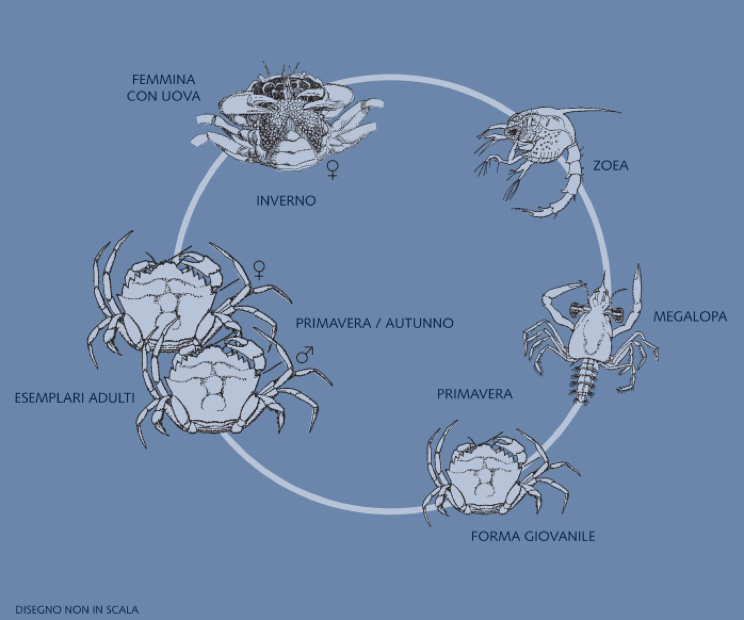

Il C. mediterraneus è un animale tipicamente stanziale, onnivoro, che si ciba prevalentemente di notte durante l’alta marea, ma, nel caso in cui le condizioni ambientali ottimali venissero a mancare, è in grado di percorrere diversi chilometri al giorno. Si riproduce da maggio a novembre, periodo in cui le femmine mutano: infatti, perché avvenga la fecondazione è necessario che la femmina sia prossima alla muta e il maschio abbia l’esoscheletro duro (fase di inter-muta). Le femmine migrano poi in mare a deporre le uova che trattengono nel loro addome fino alla liberazione delle larve.

La pesca dei granchi è praticata generalmente nelle aree lagunari a basso fondale utilizzando le reti fisse (tresse con cogolli).

Il granchio è commercializzato come moleca (fase di inter-muta, in cui presenta il carapace morbido) in particolare nei mesi di marzo-maggio e ottobre-dicembre e come mazanetta (femmina con uova all’interno) nel periodo settembre-novembre.

La vendita delle moleche ai mercati ittici, ai ristoratori o ad altri punti vendita è l’ultimo atto di un processo artigianale che si svolge da secoli nelle acque della laguna di Venezia (prime testimonianze scritte nell’opera Zoologia Adriatica del 1792, redatta dall’Abate Olivi) e che è stato tramandato sino ai nostri giorni senza alcuna sostanziale modifica, interpretato dai pescatori tradizionali che mettono in pratica tutta la loro abilità per produrre quantitativi più elevati possibili di granchi.